Кино (кинематограф) второй половины 20 века

В послевоенные годы кинематограф многих стран испытывал сильное влияние неореализма. Своеобразным манифестом этого стиля стал фильм итальянского режиссёра Роберто Росселини «Рим — открытый город» (1945 г.), посвящённый мужеству участников Сопротивления. В картинах Федерико Феллини (завоевавшего четыре «Оскара» — главной ежегодной национальной кинопремии США — в категории «Лучший иностранный фильм»), Микеланджело Антониони нашла отражение проблема одиночества человека в мире.

Собственный стиль в киноискусстве создал итальянец Лукино Висконти, который, словно скульптор, «высек» на экране многофигурные композиции, воплотив на экране трагические семейные саги: «Гибель богов» (1969 г.), «Смерть в Венеции» (1971 г.), «Людвиг» (1972 г.), «Семейный портрет в интерьере» (1974 г.).

Острые и пессимистичные фильмы шведа Ингмара Бергмана «Седьмая печать» (1956 г.) и «Земляничная поляна» (1957 г.) поднимали вопрос о смысле жизни.

Темой первого фильма Феллини — «Белый шейх» — стала жизнь маленького городка, жители которого полны наивных фантазий. Яркие зарисовки провинциальной жизни, сатирический подход к реальности стали фирменным знаком великого режиссёра. Мировое признание Феллини принёс фильм «Дорога» (1954 г.) — грустная история отношений двух ярмарочных циркачей и девушки Джельсомины. Поиском душ, измученных одиночеством, наполнены фильмы Феллини «Мошенничество», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь». Классикой мирового кинематографа стала картина «Восемь с половиной» — история преуспевающего режиссёра, испытывающего творческий кризис.

|

| И. Бергман во время создания фильма «Земляничная поляна» |

|

| Ф. Феллини |

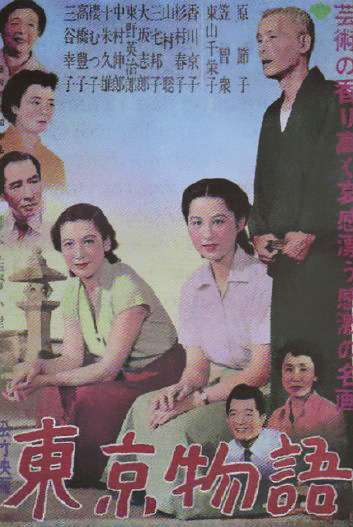

Во второй половине XX столетия работы Акиры Куросавы в Японии и Сатияджита Рея в Индии возвестили миру о рождении качественного азиатского кино. Зарубежные фильмы вынудили японских режиссёров к переосмыслению собственного творческого опыта. Новые картины осудили милитаризм и шовинизм, на экранах впервые появились сцены поцелуев. В японском кино расцвели традиции европейского неореализма. Примером этого стала картина Кането Синдо «Голый остров» (1960 г.), в центре которой показана повседневная жизнь крестьянской семьи, с её нечастыми «тихими» радостями, горькими проблемами, циклами жизни, повторяющими времена года. В 1960-е гг. японское кино обогатилось рядом исторических картин («Харакири» режиссёра Масаки Кобаяси), семейных драм («Токийская повесть» режиссёра Ясудзиро Одзу).

У себя в стране Ясудзиро Одзу был признан самым «японским» режиссёром. Стилистика его киноповествований полностью соответствует национальному менталитету. Семейные конфликты в фильмах решаются в результате бесед, а не волнующего действия. Герои всегда спокойны и неторопливы. Режиссёр мог часами добиваться от актёров ритмического единства и синхронных движений. Однажды он сутки снимал сцену, в которой актриса Мицуко Ёсикава должна была помешать в чашке чай два с половиной раза, при этом повернув голову налево. Режиссёр добивался, чтобы движение взгляда актрисы совпадало с поворотом головы и ничто не опережало друг друга. Материал с сайта http://doklad-referat.com

|

| Постер фильма «Токийская повесть» |

На рубеже 1950-1960-х гг. фильмы радикально настроенных европейских режиссёров, воспевавших дух бунтарства и нигилизма, сформировали кино протеста, борьбы. Это международное течение в кинематографе объединило представителей ряда школ: Паоло Пазолини, Жана-Люка Годара, Райнера Фассбиндера, Линдсея Андерсона и других. Молодые режиссёры стремились отразить на экране «живую жизнь», самоценность индивидуального человеческого бытия. «Дети Маркса и кока-колы» (Ж.-Л. Годар) не стремились что-либо реформировать и не брали на себя никаких обязательств, их поведение было немотивированным, будь то риск, благородство или преступление.

Значимым событием стало формирование восточноевропейских киношкол: венгерской, польской, чешской и других, открывших публике «кино расчёта» и оригинальные ленты, зачастую соперничавшие с продукцией Голливуда.

Вопросы по этому материалу:

Вопросы по этому материалу:

На примере развития кинематографа во второй половине XX в. укажите, по какому пути развивалась культура: укрепление национальных школ в искусстве или же глобализация?